BBC News Mundo

Helena Uran Bidegain llevaba varias semanas enferma del estómago y los análisis médicos no eran concluyentes.

Tenía 25 años y estudiaba en Hamburgo, Alemania, cuando la última doctora que la atendió decidió remitirla a Psicología tras preguntarle sobre su vida personal.

Tuvo suerte. Encontró un profesional con quien podía hablar en español, que entendió de inmediato que lo que le pasaba era una somatización y que le propuso que se vieran semanalmente.

Fue así como Helena se enfrentó, por primera vez, al trauma de haber perdido a su padre, el magistrado Carlos Horacio Uran, durante lo que en Colombia se conoce como «la toma y retoma del Palacio de Justicia».

El hecho, ocurrido entre el 6 y 7 de noviembre de 1985, hace ahora 40 años, la llevó a dejar de hablar durante varios meses.

Tenía diez años cuando 35 guerrilleros del M-19 irrumpieron en el Palacio de Justicia, en pleno centro de Bogotá, para «juzgar políticamente» al presidente Belisario Betancur, a quien acusaban de traicionar la voluntad de paz promovida un año antes por su gobierno.

Apenas iniciada la incursión guerrillera, el Ejército respondió con un operativo calificado como desmedido por testigos, víctimas e informes oficiales. Cientos de soldados con tanques, ametralladoras y explosivos rodearon el Palacio.

Los combates se prolongaron alrededor de 28 horas y varios incendios consumieron buena parte del edificio.

Alrededor de un centenar de personas murieron, entre ellas 12 juristas, y al menos otras 11 desaparecieron.

El saldo real de muertos y desaparecidos, hasta hoy, permanece inconcluso.

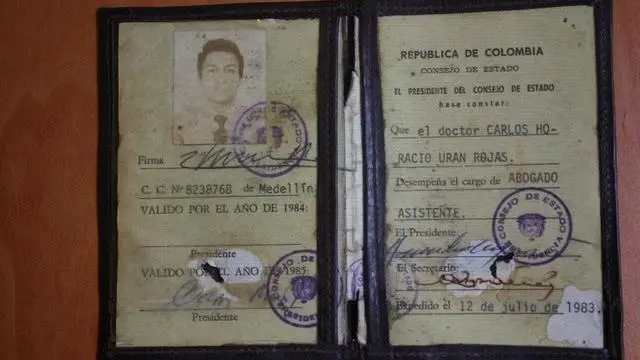

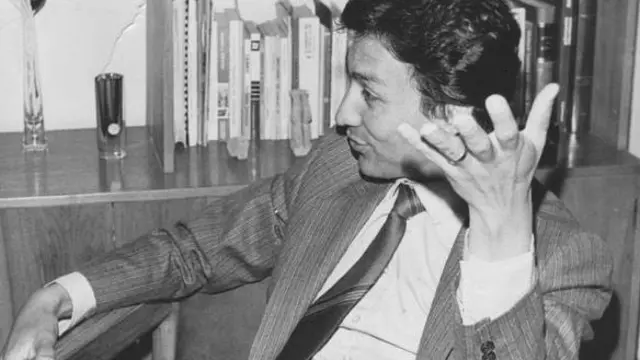

La versión de ese momento era que el padre de Helena, quien tenía 43 años y ejercía como magistrado auxiliar de la Corte Suprema, murió dentro del Palacio producto del fuego cruzado.

Aunque la familia encontró su cuerpo en Medicina Legal gracias a la ayuda de conocidos, quedaban muchos interrogantes sobre las circunstancias de su muerte.

El principal era un video en que parece verse al magistrado salir vivo del Palacio, cojeando y apoyado sobre un soldado el 7 de noviembre.

Una periodista que cubría los hechos lo reconoció y las imágenes fueron registradas en un noticiero nacional.

La mamá de Helena, Ana María Bidegain, buscó respuestas. En el proceso recibió intimidaciones y amenazas. La familia acabó exiliándose.

Años más tarde, cuando Helena y sus tres hermanas ya eran adultas y tras décadas de impunidad, la Fiscalía colombiana encontró nuevas pruebas sobre lo ocurrido con el magistrado Uran.

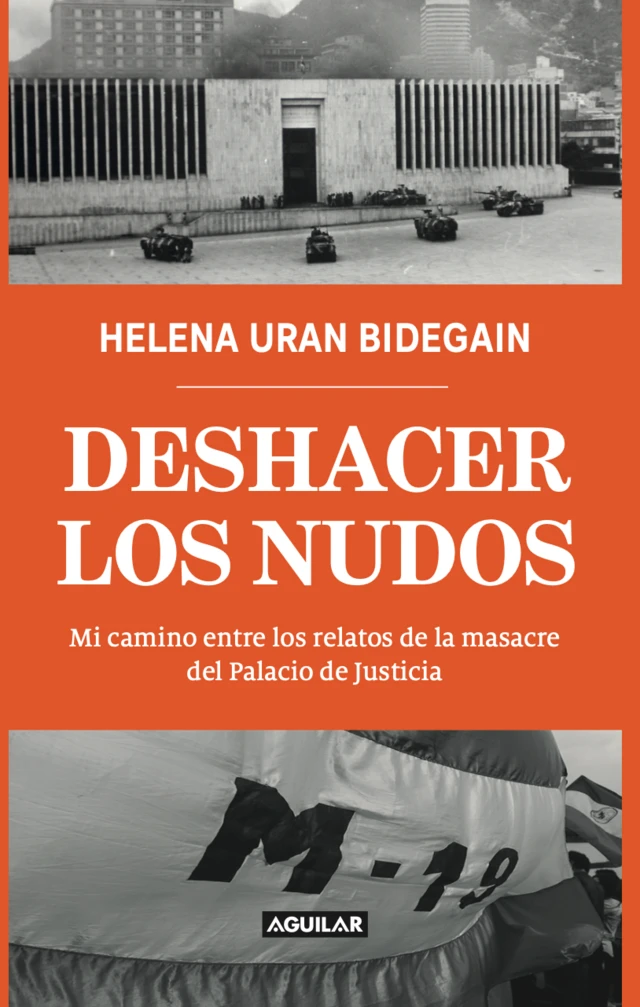

El hallazgo coincidió con lo que Helena había iniciado años atrás en Hamburgo: una búsqueda interior que la llevó a investigar la muerte de su padre, a hacer denuncias públicas, emprender acciones legales, trabajar con los gobiernos alemán y colombiano en memoria histórica, escribir dos libros y crear una fundación.

BBC Mundo conversó con esta investigadora sobre su experiencia, uno de los hechos más determinantes de la historia de Colombia y el papel de la verdad en un país violento con cientos de miles de huérfanos como ella.

¿Qué imágenes o sensaciones conservas de ese 6 de noviembre, un día tan difícil para la niña que eras en ese momento y para el país?

Recuerdo que me asomé a la ventana y vi un tanque avanzando a pocas cuadras de mi casa, que no quedaba muy lejos del centro de Bogotá. Creo que cualquiera que ve algo así entiende que algo grave está ocurriendo. Aunque era una niña, lo supe de inmediato.

Recuerdo que me metí debajo de las cobijas y sentí el cuerpo endurecerse, la garganta apretada, el miedo atrapado.

Años después me dijeron que tenía problemas de tiroides, algo que no es casualidad. A veces, cuando me duele la garganta, pienso que es el mismo dolor que sentía entonces, cuando me aguantaba para que nadie me viera llorar.

Cuando la casa se llenó de gente que preguntaba cosas, dejé de hablar. Estuve así un año entero.

¿Recibiste ayuda profesional en ese momento o eso vino después?

Mi mamá lo intentó, pero yo me negaba. Era un nudo demasiado difícil de desatar.

Con el tiempo recuperé el habla, pero no soportaba que me hablaran del Palacio de Justicia. Tampoco hubo espacio para el duelo: tuvimos que huir del país entre amenazas y verdades a medias.

Con los años entendí que mi historia se parece mucho a lo que ha pasado con Colombia. Cuando no hay posibilidad de hablar, no se puede elaborar la memoria ni sanar.

Lo del Palacio nunca se ha tramitado colectivamente. Seguimos enfrascados en una discusión estéril sobre quién tuvo la culpa sin asumir lo que realmente pasó.

Esa imposibilidad de hacer duelo, como sociedad e individuos, es profundamente dañina, en lo democrático y en lo humano.

40 años después, ¿qué nuevas pruebas o certezas existen sobre lo que ocurrió con tu padre?

Durante años nos dijeron que mi papá había muerto en el fuego cruzado, pero siempre hubo dudas. Una periodista que cubría los hechos aseguró haberlo visto salir con vida. Algo no cuadraba.

Años más tarde, la fiscal Ángela María Buitrago encontró su billetera en una instalación de inteligencia del Ejército. Poco después aparecieron los videos que confirmaban que mi padre había salido vivo del Palacio. Luego vino la exhumación y ya no hubo posibilidad de duda.

Incluso si alguien desvirtúa o pone en duda los videos, están las pruebas forenses que demostraron que fue torturado y ejecutado con un disparo a corta distancia y que la bala provenía de un arma asignada a altos mandos militares.

También entrevistaste a un exagente de inteligencia militar. ¿Qué te reveló?

En una cárcel militar, ese exagente me contó que existía una casa de torturas en la calle novena, junto al Palacio (presidencial) de Nariño, desde donde también se hacían interceptaciones telefónicas a las Cortes antes de la toma.

Dijo que allí llevaron a las personas consideradas «de valor», que podría interpretarse como los magistrados, y que las actas de exhumación fueron manipuladas.

En el caso de mi padre, el acta dice que el cuerpo fue levantado a las tres de la tarde, pero los videos muestran que salió vivo a las 2:20 pm. Todo indica que fue trasladado a esa casa, torturado, ejecutado y su cuerpo enviado directamente a Medicina Legal.

¿Cómo encontraron finalmente el cuerpo?

Gracias a una amiga médica que insistió durante dos días en entrar a Medicina Legal. Si no lo hubiera hecho, tal vez nunca lo habríamos hallado.

Tres magistrados auxiliares, como mi papá, fueron desaparecidos y a sus familias les entregaron cuerpos equivocados. Son los casos de las familias Andrade, Sandoval y Echeverri.

Es terrible, pero en medio de todo, poder enterrar a mi padre fue una suerte. Es una locura pensarlo así, pero esas son las dimensiones de este caso.

¿Qué tenían en común los magistrados que fueron blanco de esa violencia?

Los otros magistrados eran de la Corte Suprema. El único de esos cuatro magistrados auxiliares que era consejero era mi papá.

Eran personas que habían ascendido por la carrera judicial con muchísimo esfuerzo. Ninguna era de familias tradicionales de poder.

Mi papá trabajaba en una sentencia que condenaba al Estado por torturas cometidas y eso tenía muy molestos a los militares.

Horas antes de la toma, un comandante de las Fuerzas Armadas, el general Rafael Samudio, estuvo en el Palacio atendiendo diligencias. Había decenas de expedientes contra militares y eso generaba tensión.

Además, la prensa no registraba que los magistrados recibían amenazas desde sectores militares. Les llegaban coronas fúnebres, eran acusados de comunistas y les hacían seguimientos, pero solo se hablaba públicamente de amenazas del narcotráfico.

¿Qué reparación sigue pendiente para las víctimas del Palacio de Justicia y para la sociedad colombiana?

Falta todo. No ha habido justicia ni verdad plena.

El caso apenas ha avanzado en tribunales internacionales. En Colombia persisten el miedo y el silencio; se creó una especie de tabú que paraliza a las instituciones.

A veces esa parálisis es deliberada. Otras, producto del temor que todavía genera el tema. Es absurdo porque muchos funcionarios usan el caso para ganar visibilidad, pero en realidad solo unas pocas personas han hecho un trabajo real, como la fiscal Ángela María Buitrago y su auxiliar José Darío Cediel.

La verdad seguirá fragmentada hasta que no haya una decisión institucional clara de romper ese pacto de silencio.

¿Creías que el actual gobierno de Gustavo Petro, quien fue militante del M-19 y se define como progresista, actuaría de forma distinta frente a la búsqueda de esa verdad?

Sí, lo esperaba. Pensé que habría avances reales en temas de memoria histórica, porque para mí la memoria es decisiva. No ha ocurrido nada.

Al contrario, desde el propio gobierno se ha abusado de la memoria, politizándola. Es muy grave porque la memoria no puede ser instrumentalizada, sino que tiene que servir para construir conciencia y no dividir más.

Trabajabas en ese tema de memoria con este gobierno y saliste en medio de una polémica a mediados de 2024. ¿Qué ocurrió?

Durante unas marchas de la oposición, algunos manifestantes llevaron un pendón con la frase «salvando la democracia», la misma que uno de los militares pronunció en televisión en medio de la retoma del Palacio. Me pareció terrible y lo critiqué públicamente.

Poco después, Petro apareció en un acto público con la bandera del M-19 y de nuevo expresé mi desacuerdo. Hay que hablar del M-19, pero sabiendo desde qué lugar se hace.

No se puede buscar la paz exaltando símbolos de actores de guerra, ni decidir desde el poder, en una posición vertical, qué se considera un símbolo de paz. Eso debe surgir desde la sociedad, desde las bases.

Me respondieron que izar esa bandera no estaba prohibido, pero ese no era el punto.

Sentí una responsabilidad de hablar porque además de que tengo una relación directa con los hechos, trabajo en ese tema y hay un abuso de la memoria y un negacionismo que no se debe aceptar ni de un lado ni del otro.

Tenía un contrato como asesora de la ONU para la Cancillería y decidieron no renovarlo.

¿Qué papel ha jugado para ti el trabajo de memoria de la sociedad alemana que te acogió como migrante?

Pasar por Alemania fue clave para reconstruir mi memoria, la de mi familia y entender la dimensión de lo ocurrido en el Palacio de Justicia.

Trabajé en el Parlamento alemán, donde en algunos pasillos hay fotos del incendio que destruyó el edificio en 1983.

Cada vez que las veía, pensaba en Bogotá, en el Palacio de Justicia. Eran edificios similares, sedes de uno de los tres poderes del Estado que fueron quemadas.

En Alemania estaba vacío, se reconstruyó y se habla de lo ocurrido. En Colombia, estaba lleno de gente y se impuso la política del olvido. La diferencia es enorme.

Esa comparación me marcó profundamente. Me hizo comprender que la historia de mi padre no era solo una tragedia familiar, sino una herida nacional y una deuda pendiente con la memoria y la justicia.

Por eso ahora le apuesto más a lo simbólico: a resignificar los espacios donde ocurrió la toma. Pero cuando intento avanzar en eso —hablando con organismos internacionales o con el Ministerio de Cultura, que podrían hacerlo posible— no pasa nada.

Siento que tiene que ver con un trauma; con algo que sigue atascado y no permite hacerlo.

Pero sí que ha habido un interés desde la sociedad civil para hablar de la Toma del Palacio, con muchas producciones artísticas, desde la literatura y el cine, incluso desde el periodismo.

No sé si sea el hecho sobre el que más producción existe, pero sí es el que más confrontación genera.

Eso no ocurre frente al genocidio de la Unión Patriótica (partido izquierdista colombiano) o frente a los «falsos positivos» porque en esos casos existe un consenso sobre los hechos; a lo sumo se discute sobre las cifras.

En cambio, en el caso del Palacio de Justicia, la disputa gira en torno a quién tuvo la culpa o quién entró primero o cómo. En esa discusión se pierde de vista todo lo demás, lo verdaderamente importante.

Las producciones audiovisuales y periodísticas son necesarias pero no existe una estructura que las respalde. Desde el Estado, la política ha sido la del olvido.

Desde el arte se intenta darle sentido a lo que parece un sinsentido, una manera de hablar lo que no se puede hablar tan fácilmente desde otros escenarios.

Han pasado 40 años y aún así siento que falta mucho.

Sería distinto si existiera una política pública orientada a esclarecer estos hechos, si en la academia se hubieran creado cátedras para abordarlos, si formaran parte de los pensum escolares, o si los canales públicos transmitieran, como algo reglamentario, las películas y documentales que los narran.

Pienso en cómo se abordó algo similar en Alemania, donde hubo una política clara de memoria.

En Colombia, en cambio, son esfuerzos aislados, dispersos, que, aunque importantes, no son suficientes.

No alcanzan para una catástrofe de esta envergadura, cuyas implicaciones no sólo marcaron la vida de las víctimas, sino también la del país entero y en especial la de la Rama Judicial.

Esas consecuencias siguen siendo evidentes hasta hoy.