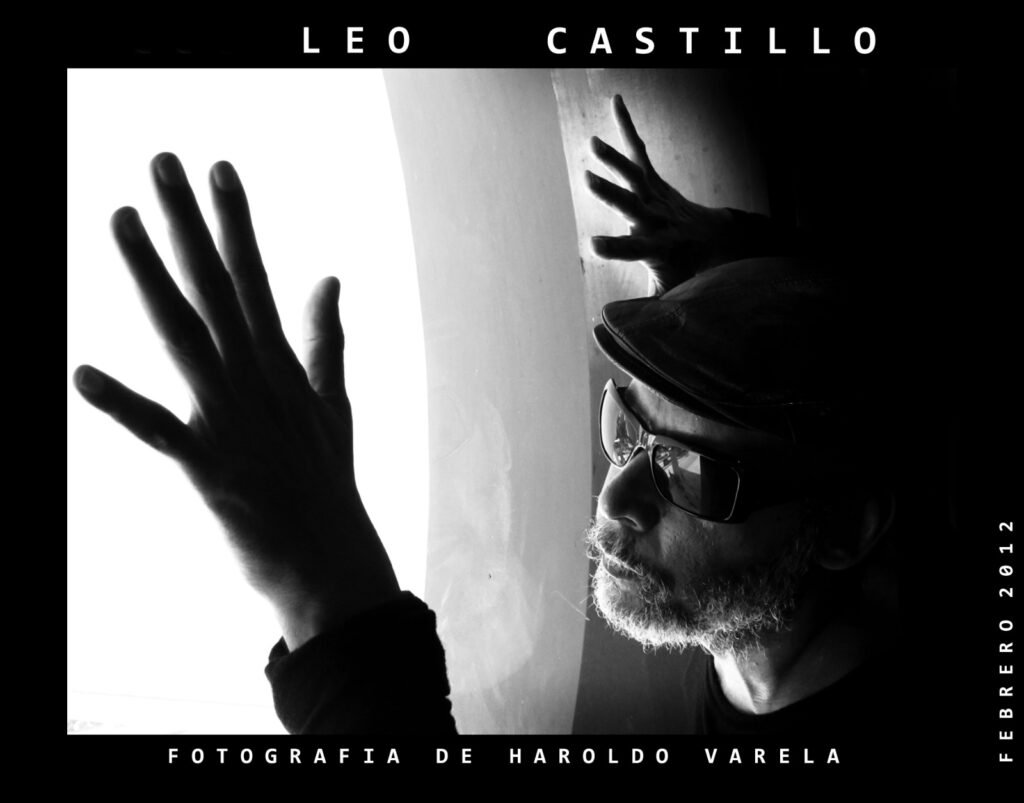

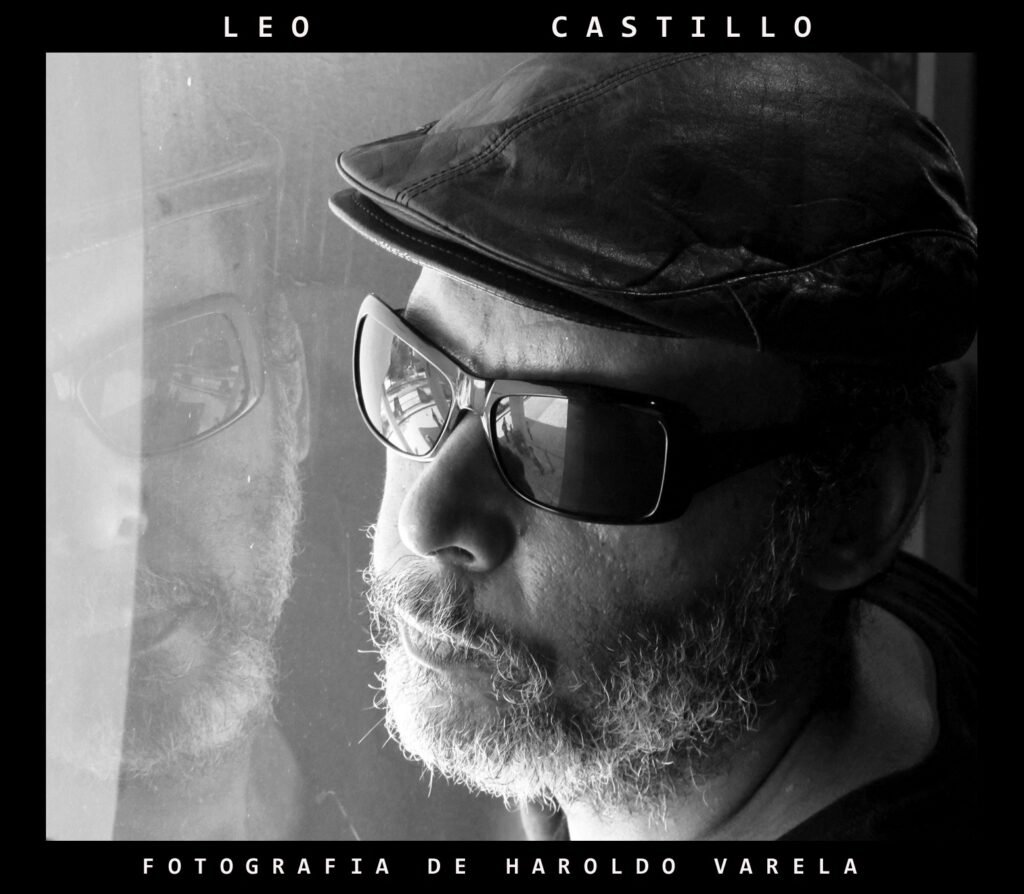

Por Fausto Pérez Villarreal

Antes que un punto en el mapa, Soplaviento parece un designio. Allí vino al mundo Leo Castillo, el 12 de diciembre de 1961 —día de la Virgen de Guadalupe—, en la orilla oriental del Canal del Dique, en ese territorio liminar donde se abrazan el Atlántico y Bolívar.

Su nombre, más que geografía, suena a presagio. Hijo de una enfermera del Hospital General de Barranquilla y de un maquinista diésel de la División de Dragados del MOPT, fue concebido en la ciudad, pero alumbrado en aquella estación remota del antiguo ferrocarril Calamar-Cartagena, donde el viento, según dicen, no solo sopla: también borra los nombres.

De su linaje apenas quedan ecos. Una bisabuela gitana, pasajera del tren, se detuvo un día, se enamoró, parió una niña y desapareció antes de la cuarentena. Nadie volvió a verla. El viento —otra vez el viento— se llevó su nombre y sus apellidos. De esa raíz errante nació la abuela, que murió poco después de alumbrar a Leticia, la madre del poeta, la mujer dejó su trabajo en el hospital para dedicarse a la crianza del futuro escritor, muy cerca de las aguas que atravesaban el Canal del Dique.

La infancia de Leo transcurrió entre la escuela del pueblo y la severidad de ‘la seño’ Maruja, aquella maestra que lo hizo repetir el año con el pretexto de su edad, aunque él siempre sospechó que fue por pura sevicia. En su memoria también sobreviven los sabores de una época: el queso, la leche en polvo, los panes y los buñuelos de la Alianza para el Progreso, símbolos de una ayuda extranjera que llegaba a los estómagos vacíos, pero no al alma. A los ocho años, durante las grandes inundaciones de 1970, aprendió a nadar solo, justo en la puerta de su casa, mientras las aguas desbordadas anegaban buena parte del municipio. Tal vez fue entonces cuando comprendió que la vida sería eso: un aprendizaje sin maestro, una batalla constante por no dejarse sumergir.

Autodidacta por vocación, Leo Castillo pasó por la Universidad del Atlántico y la Alliance Française sin hallar en ellas más que el reflejo de su propio desencuentro con la academia. Su verdadera formación la obtuvo leyendo, escribiendo y resistiendo —no por necesidad, pues aunque creció en un pueblo humilde, su hogar se distinguió por una prosperidad sobria, sin ostentación-. De sus tanteos nacieron libros que hoy son parte de una obra singular dentro de la poesía y la narrativa colombiana: ‘Convite’ (1987), ‘Historia de un hombrecito que vendía palabras’ (1987), ‘El otro huésped’ (1993), ‘De la acera y sus aceros’ (2007), ‘Tu vuelo tornasolado’ (2011), ‘Instrucciones para complicarme la vida’ (2015), ‘Labor de taracea’ (2016) y ‘Los malditos amantes’, editado en Perú, aunque el autor nunca recibió un ejemplar.

Su voz, sin embargo, no se limitó al libro impreso: fue colaborador de El Espectador durante dos décadas, de El Heraldo y de Diario del Magdalena. Sus textos han cruzado fronteras en revistas como Huellas, Atarraya, Baquiana, Cronopio, Poetripiados y Entretanto Magazine. También ha sido invitado a festivales y ferias literarias en Medellín, La Habana, Nueva York y Queens, entre otros escenarios donde la palabra se hace rito.

Pero hay otra historia, más profunda y más dura, que atraviesa la vida del poeta: la del hombre que cayó en la indigencia y el consumo, que tocó fondo en las calles de Barranquilla y que vio, en el humo del basuco —‘El Campeón’, como lo llamaban—, un espejo deformado de sí mismo. En una entrevista con Patricia Iriarte, publicada en El Espectador, Leo recordó ese tiempo como “una bajada a los infiernos”, una experiencia donde el poeta se confundió con el mendigo. Dijo entonces: “El adicto es el leproso de nuestro tiempo. Todos se apartan, incluso los amigos intelectuales”.

De aquella noche prolongada emergió con la lucidez de quien ha visto el reverso de la vida. Regresó “como Orfeo, coronado del infierno”, cargando no el laurel del triunfo, sino el peso de la revelación. Porque Leo Castillo sobrevivió -no solo al basuco, a la pobreza y al olvido-, sino a la prohibición social de su acceso a la cultura. Y cuando la recuperó, volvió a escribir como quien reconstruye un templo derrumbado.

Hoy, su poesía es testimonio de esa doble travesía: la del niño de Soplaviento que aprendió a nadar en el desastre, y la del hombre que reaprendió a respirar después de perderlo todo. Entre ambos extremos —el agua y el fuego, la infancia y la calle, el silencio y la palabra— se mueve la voz de Leo Castillo, una de las más singulares del Caribe colombiano.

Conocí a Castillo en Cartagena, en el año 2002, cuando yo trabajaba en la sala de redacción de El Universal. Me lo presentó mi compañero de oficio, David Lara Ramos, en el restaurante ‘Imagina’, del colega Gustavo Tatis Guerra, en la Calle Don Sancho, en ‘el Corralito de Piedra’.

Aquel día, el poeta —aún conocido por su nombre de pila, Leonidas— irrumpió en nuestra mesa a la hora del almuerzo. Con su cabellera abundante y ensortijada, y una sonrisa traviesa que iluminaba el ambiente, lanzó su inconfundible saludo: “¿Les apetece un poema?”. No pude contener la risa ante semejante y deliciosa ocurrencia.

Confieso que, al verlo, me asaltó una duda: ¿cómo era posible que aquel hombre de aspecto tan desenfadado fuera el autor de aquel admirable texto sobre el eximio trompetista y director orquestal Manuel Villanueva, en el cual yo me había apoyado para publicar una crónica en el influyente rotativo de la capital de Bolívar, y que a la postre sería finalista en un Premio de Periodismo?

Esta entrevista busca recorrer con Leo Castillo esos territorios: los del origen, la herida, la supervivencia y la creación. Ejemplo de fortaleza y resiliencia, Leo representa la capacidad humana para tomar una decisión que salva: la de sobreponerse a una profunda adicción que lo mantuvo atrapado durante años, y de la cual emergió con una fuerza interior que hoy se refleja en su palabra y en su obra.

—Leo, nacer en un lugar llamado Soplaviento parece una metáfora escrita por el destino. ¿Sientes que ese nombre, esa geografía, te marcó como poeta y como hombre?

Vivimos en un mundo interconectado, como lo está demostrando el entrelazamiento cuántico establecido por la física moderna. Sin embargo, debido a que no soy particularmente colorlocalista, el paisaje no me define en la escritura. El hombre es uno solo, aquí o en Estocolmo. Sufre la consciencia de la muerte donde se levante, lo que lo separa del mero animal y, en este sentido y en alguna medida, de la naturaleza; lo hace, digamos, un animal metafísico.

Inicialmente de Quevedo, de Sartre y de Heidegger luego, yo he devengado una paradójica prerrogativa de la presencia cotidiana de la muerte: el valor definitivo de la fugacidad. Vivo desvelado en el vértigo de lo efímero, en la significación trascendente de cada instante. Esto me convierte en el más rapaz de los avaros, el devorado por la avaricia del tiempo. Soy extremadamente mezquino con mi tiempo y tengo pavor al compromiso. A este estado conduce la intimidad con Heidegger. No tengo gentilicio; soy extranjero en todas partes. No soy reclamado por ningún terruño, como Homero por siete ciudades. Así que no puedo jactarme de rechazar ninguna patria, chica ni grande, salvo en la medida de una reluctancia recíproca, lo cual no debe entenderse, de mi parte, como antipatía por ningún lugar sobre la tierra. Desconozco lo del “sentido de pertenencia” referido a una geografía. Si de mí dependiera, jamás habría una guerra entre dos naciones.

—Has dicho que tu infancia estuvo atravesada por el matoneo escolar y por una maestra severa que te hizo repetir el tercer grado de primaria. ¿Qué te enseñó ese episodio sobre la injusticia, y qué huellas dejó en tu sensibilidad literaria?

Cuando me fui a vivir desamparado a la calle, tuve una especie de regresión a la niñez. Me sentí de nuevo expuesto, el “huérfano” de padre criado por una madre soltera que cada tanto me advertía que no me metiera en problemas porque yo era solo y no tenía quién me defendiese. Debido a esta advertencia persistente, mi madre me arrojó bien temprano al sentimiento de la soledad. Fui un solitario precoz. No estaba simplemente criándome con un padre ausente, sino que me sabía solo en el mundo.

Ella, por otra parte, se defendía en su condición de barragana enfrentándose sola al reto de levantar una casa y a sus hijos, buscando la vida fuera del hogar. Me crié, pues, en un hogar baldío. Tendría que defenderme de las fieras con mis propios recursos. Aparte de lo que denomino “mis grandes muertos” —los autores de mi predilección, todos difuntos, en cuya conversación decía vivir Quevedo—, no he tenido maestros vivos, aunque sí he departido por temporadas en la ciudad de las ideas de que habla Kavafis, con algunos amigos lectores. Un autodidacta, vital e intelectualmente hablando.

La agresión del barrio arrojó mi niñez a la escuela, donde buscaba refugio sin hallar amistad. En la escuela se encontraba esa “seño” Maruja que me ponía apodos, dando patente de corso a los niños para que también me matonearan. En la escuela fui un llorica por agresión psicológica, pero me preservaba físicamente. En el barrio, en cambio, llegué a estar en peligro de muerte y enfrenté intentos de abuso sexual. Esto, sin duda, atizó mi sensibilidad literaria. Mi madre era, por cierto, con sus limitaciones intelectuales, una doctora corazones en su círculo, una maestra oral en mi etapa de formación inicial. Haberla tenido a ella, y coincidir con la edad de oro del folclor vallenato, determinó mi conexión con el lenguaje y la propensión lírica de mi carácter.

—Tu bisabuela gitana desapareció en el viento y su nombre se perdió con ella. ¿Hay en tu escritura una búsqueda de esa genealogía perdida, un intento por rescatar la memoria que se borró?

En absoluto. Así como no tengo patria espacial, no la tengo temporal. No me aferro a una identidad racial ni a esta época. Soy, como vulgarmente se dice en el Caribe, hijo de las siete leches, producto de un mestizaje abigarrado, y no me reclamo perteneciente a ninguna nación étnica ni a ninguna cultura en particular. No vivo apenas en el presente. Como lector y hombre de formación atemporal, vivo subjetivamente en todas las culturas y en todos los tiempos del arte y el pensamiento. El desarraigo está en mi estructura más esencial. Me trae sin cuidado lo de los árboles genealógicos. Supongo que África, Asia, Europa y América circulan en mi fisiología, como en la de cualquier hijo de vecina. No tengo prejuicios raciales ni sufro de complejos ante colores de piel, lenguas ni nacionalidades. Repudio el supremacismo; me he referido a ello en algún ensayo sobre Borges. Pero en la creación literaria no me comprometen la política ni el racismo. Pretendo dirigirme al hombre en cuanto tal: escribo para todos los hombres de todos los tiempos y todas las naciones.

—Aprendiste a nadar durante las inundaciones de 1970, sin instructor y en medio del caos. ¿Qué aprendiste entonces sobre el instinto de sobrevivir —y sobre el de escribir?

Soy un nadador y un sobreviviente autodidacta. Nadar y escribir son dos maneras de flotar, de liberarse de la gravedad, de nuestro peso específico, de la limitación del yo espaciotemporal. Son dos modalidades del vuelo. Nadar es lo mismo que caminar sobre las aguas de la inmediatez.

—En tu biografía hay una tensión entre la vida práctica y el arte: hijo de trabajadores, estudiante errante, autodidacta. ¿Cómo se forja un poeta en medio de la precariedad y la falta de guía?

La vida práctica no es sino una parte de mi bibliografía. Tanto para vivir como para crear poesía, nadie te puede llevar la mano. Consulto la vida como consulto a Cervantes.

—Tu paso por la universidad te dejó más preguntas que certezas. Si las aulas no fueron tu escuela, ¿qué sabidurías nacieron de la calle, la noche y las lecturas solitarias que nunca podrías haber encontrado en la academia?

La pretensión de escritor me hace hijo de la noche. La calle y la noche han sido mis grandes maestras. Sin la experiencia de la noche, sin el golpe de la calle, no hubiera aprendido ni aprehendido nada. Sería un fatuo empellón, uno de esos que abundan en la muerta escritura que fomenta el establecimiento, uno de esos que no se meten con nada ni con nadie. Ante esa facción políticamente correcta, acomodaticia, hipócrita, yo soy un perfecto impresentable. Por ello, mi insularidad, mi marginalidad consecuente. Discrimino entre marginal y pasivamente marginado. Yo me ubico en lo primero: en la resistencia.

—En De la acera y sus aceros e Instrucciones para complicarme la vida hay una voz que parece debatirse entre la ironía y la desesperanza. ¿Qué papel juega el humor en tu manera de enfrentar el dolor?

El humor es una inflexión que se impone en el progreso del texto, algo que irrumpe como una felicidad inmerecida, un don de la aventura creativa. No lo prefabrico; es una sorpresa para mí mismo. He tropezado con el humor en la prosa y, a veces, en la poesía (como en Un enemigo natural, por citar un poema, o en Aceptando el mundo, en prosa). Quisiera encontrármelo más a menudo. Entre la tragedia y la comedia, admito que prefiero a Esquilo sobre Aristófanes, pero fíjate que ambos alientan en el Quijote, por ejemplo, o en el Jakob von Günten de Walser, inspiración de Kafka, de quien es tragicómico El proceso. Uno, a veces, ríe de su propia tragedia.

Muchos de tus textos parecen escritos desde la intemperie, pero con una belleza que no se rinde. ¿Cómo logras transformar la herida en palabra poética, sin caer en la autocompasión?

Qué brillante pregunta, y no sé si la merezco. Así como evito encadenarme al color local, me libero de la jerga, del lenguaje callejero. Necesito un lector con alguna formación intelectual. No escribo exclusivamente para eruditos —maese Belcebú me libre—, pero tampoco para completos zafios. La poesía es un arte de refinamiento espiritual, lo que no significa que palabras de mal recibo en la convención no puedan tener cabida en la literatura. Es una desgracia que la censura actual, más grave que la del tribunal de la Santa Inquisición, nos vigile y coarte el lenguaje, y de paso la libertad creativa. Eso acarrea desastrosas consecuencias literarias. Corren malos tiempos, en este sentido; quizá los peores desde que los hombres empezaron a escribir. Todos escriben bajo el terror a la cancelación.

¿Cuál es tu relación actual con Barranquilla, ciudad mestiza y musical donde creciste? ¿La sientes como raíz o como herida?

No siento a Barranquilla como terruño, como patria chica; fueras con esas majaderías catetas. Estoy aquí plantado como un junco azotado por los alisios del norte, como podría estarlo ante la corriente del Nilo. No soy representante de esta ciudad ante nadie. Me siento aquí como por accidente. Me da igual vivir y escribir aquí que en Nueva York o en un pueblo pobre de África o de Asia. Escribiré donde me ponga el destino. Me duele el hombre de todas partes. Escribir es una movida del amor, por muy rencorosa que sea la obra, pues inevitablemente se escribe para alguien. Escribir es, para mí, una ofrenda votiva. Amar no significa forzosamente halagar. Tengo en no menos estimación a Céline que a Hugo.

La experiencia con las drogas y la adicción marcó un tramo decisivo de tu vida. ¿Podría decirse que esa inmersión en la oscuridad fue una forma de búsqueda interior o, más bien, un intento desesperado de escapar de ti mismo?

Sobredimensionamos el consumo de psicotrópicos y drogas psicodélicas simplemente porque están prohibidos. Es tan pueril esto, al punto que un hombre puede escandalizar y hacerse célebre por escribir un elogio de los alucinógenos. Si legalizaran las drogas, consumirlas no sería tenido más en cuenta que tomar una copa de vino blanco durante la cena. Su feroz censura o estigmatización tiene a grandes empresarios de la ilegalidad detrás. Simplemente, no quieren pagar impuestos: quieren enriquecerse fácil y abruptamente. Es un tema de evasión fiscal.

Las drogas —quizá también el alcohol, si nos fijamos en Poe— son vehículos para el autoconocimiento, herramientas para la imaginación. Con lo cual no quiero decir que baste drogarse para ser poeta; qué disparate mayúsculo sería eso. Las drogas nos desplazan el punto de vista sobre lo habitual. Un poeta es alguien que ve las cosas desde una perspectiva sorprendente. No puedes leer poesía sin experimentar una transformación subjetiva del mundo, sin transformarte. La literatura te metamorfosea en un ser aéreo que mira con algún distanciamiento —y quizá con otra profundidad— el mundo que se desemboza, para emplear un término de Heidegger.

En alguna ocasión afirmaste que “el adicto es el leproso de nuestro tiempo”, y contaste cómo incluso los amigos intelectuales se alejaron cuando caíste en la calle. ¿Qué revelaciones te dejó esa soledad absoluta sobre la naturaleza humana y los límites de la compasión?

Aquí tiene mucho que ver la pobreza, una modalidad dolorosa del desamparo que mencionaba. El drogadicto es leproso si desciende socialmente a la indigencia y vive en la calle. Fíjate que la gente común llama loco al habitante de calle y lo señala a los niños: “Mira que te va a llevar ese loco”. Pero no está loco, solo es pobre. El drogadicto económicamente acomodado o rico es recibido de manera normal, y entre los arribistas, con honores.

Yo fui un drogadicto que abandonó el cuidado de la estimación social. Al carajo con eso, me dije, y sufrí las consecuencias de desobedecer la convención. Desobediencia y riqueza confieren un brillo extraordinario a los hombres; pero resistencia y desamparo no hacen buena pareja. Fui despreciado y agredido físicamente, herido de gravedad, pude haber muerto bajo ataques a garrote ante la vista de terceros indiferentes, si no cómplices de la villanía. Así que, de ninguna manera, exagero cuando me digo sobreviviente.

En tu relato, la calle aparece como un infierno, pero también como una escuela: un espacio donde se aprende a leer el mundo de otra forma. ¿Qué lecciones te dejó la indigencia que ninguna universidad habría podido darte?

La calle fue mi doctorado. Me confirió el delicado grado de testigo de excepción de la condición humana; de los extremos de sevicia y cobardía de que el hombre común es capaz, pero también de su bonhomía.

Cuando hablas de tu consumo de bazuco —“El Campeón”—, dices que decidiste rebelarte contra un destino ya escrito. ¿Fue la escritura, de algún modo, tu forma de rehabilitación, tu venganza contra ese destino que te daba por perdido?

Yo no nací en una familia ilustrada. En mi casa solamente había un librito, un Nuevo Testamento —por cierto regalado—, de letra microscópica. Allí me esforcé por entender el primer texto escrito con apenas cuatro años de edad. Aprendí a leer insólitamente temprano; insólito por el entorno en que nací.

A Beethoven su padre lo obligó bien temprano a la música; a Borges, igual con la literatura. Yo encontré esas puertas herméticamente cerradas. He sido el ladrón que roba las manzanas del jardín de las Hespérides. Antes de adentrarme en la adicción a las drogas, ya mi destino estaba irreversiblemente entregado a la literatura.

Durante años viviste sin techo, sin libros, sin dinero, pero nunca sin palabra. ¿Qué te mantuvo escribiendo cuando todo lo demás se había derrumbado? ¿Era una necesidad vital, una forma de seguir existiendo?

Cuando se fue la familia, cuando se apartaron los amigos del leproso, cuando se me descorrió el techo encima de mi precariedad y me dejó en la intemperie de la indigencia absoluta, viví los días plenos de mi libertad. Entré en reconocimiento y simpatía con Diógenes, el Cínico, en una suerte de ebriedad de ser, con la droga como sostén. La droga me habilitaba ante los dueños de la oscuridad; sin ella, hubiera sido un señorito entre las fieras de la calle.

Pero como drogadicto, ellos me dejaban estar, sin llegar a confundirme ni fundirme con ellos. Solo cuando se me impidió el acceso al conocimiento —no me dejaban entrar a las bibliotecas públicas, a los cineclubes, ni siquiera a los café-libros de la cultura local, de los que era expulsado de mala manera por los intelectuales—, cuando me quedé sin libros, todavía me quedó la escritura. En ese escenario escribí los poemas de De la acera y sus aceros.

Pero al verse amenazada mi sobrevivencia —me advirtieron que me iban a matar—, y haciéndoseme imposible defender mi razón de ser, el motivo de seguir viviendo, es decir, el ejercicio de la composición poética, se me hizo imperativo abandonar la droga y la calle. Regresé a la sociedad civil porque, de no hacerlo, me quedaba sin la escritura. A ese estado llegaron las cosas.

Hoy, al mirar hacia atrás, después de haber regresado “como Orfeo, coronado del infierno”, ¿qué sientes que realmente venció: la droga, la calle o una parte de ti mismo?

Ganó la defensa de la poesía como mi única opción de vida.

En tu novela Labor de taracea, el título alude a un arte minucioso de incrustar piezas hasta formar un conjunto. ¿Es así como concibes la literatura: como una reconstrucción paciente de lo roto?

La vida está rota en infinidad de fragmentos. La literatura crea un continuum. Nos ofrece la imagen coherente del caos. ¿Qué tiene que ver nacer de una madre soltera en un pueblo sin libros y estar respondiéndote aquí tus preguntas? Eso lo propicia el arte: el de escribir, pero también el de vivir desde el arte mismo. El artista no lo es solamente mientras escribe, sino que respira y asume la existencia desde su condición trágicamente singular.

A pesar de una obra vasta y reconocida en ciertos círculos literarios, tu nombre no ha ocupado aún el espacio que merece en el panorama nacional. ¿Cómo lidias con esa especie de invisibilidad, con ser un autor leído en silencio pero poco celebrado por la multitud?

Decía Mistral —Frédéric, no Gabriela, que no la he leído—, si la memoria no me falla: J’en ay assez de peu, j’en ay assez d’un, j’en ay assez de pas un (“Tengo con poco; me basta con uno, me basta con ninguno”). Mala onda es escribir por reconocimiento, por fama o por dinero, como un rústico mercenario. Escribo obedeciendo a un irresistible impulso visceral. Si pudiera estarme sin escribir, no escribiría; no hubiera renunciado —ni siquiera a riesgo de perder la vida— al vértigo de la libertad en la calle, si hubiera podido escribir hasta el momento mismo de ser asesinado por las balas de la barbarie y la ignorancia.

Conocemos la profunda admiración que sientes por Kafka, reflejada en “Réquiem por un insecto”, inspirada en La metamorfosis. ¿Qué significó para ti estar en el Cementerio Judío de Praga, frente a su tumba, y leerle ese poema en un lugar tan cargado de memoria y de historia viva?

Eso es muy extraño. Una vez soñé que caminaba por una estrecha calle de Praga, mientras sentía la gravitación de Kafka, como si estuviera a punto de aparecérseme. Y fíjate que, años después, ahí me tienes, leyendo ante su tumba el poema tan entrañable para mí que le escribí a su Gregorio, “ese insecto de tan numerosas patitas que no logran, sin embargo, mantenerlo en pie”. Fui llevado por eso, y porque “¿cómo no haber amado a ese inocente monstruo arrinconado?”. Escribí esto porque, de alguna secreta manera, yo he sentido ser ese insecto. Lo que escribimos se parece, en una esotérica manera, a uno mismo. Sincronicidades —diría Jung, que no cree en casualidades— de la vida.

En tu libro Los malditos amantes pareces explorar los límites del amor y del desencanto. ¿Crees que el amor y la maldición son dos fuerzas inseparables en tu obra?

Siento —aunque no lo hago conscientemente— que me veo arrastrado a la órbita de los poetas malditos. Es que tengo química con ellos, así como no la tengo con los poetas burgueses (no digo ricos, sino hipócritas, los apóstoles de los valores materiales, aquellos para quienes el orden establecido es impecable e intocable; los que —y vuelvo a Camilo José Cela— creen que la literatura es algo inofensivo, algo que no se mete con nadie, como Gabriela Mistral o su alumna local, Meira Delmar, responsables de una obra con la que no tengo química alguna, aunque sobre su calidad literaria nada tengo que decir).

El amor hay que redefinirlo constantemente; el amor hay que hacerlo cada vez en el poema. ¿No dice acaso Krishnamurti que “amor es palabra que tendría que ser desinfectada”? Manoseada y desgastada por el uso y el abuso, es deber del poema restituirle su pureza prístina a la palabra.

Desde tu experiencia de lector y autodidacta, ¿qué lecturas crees que podrían encender en los jóvenes el deseo genuino de leer, ese fuego que no se apaga con los años?

Los clásicos: aquellos a quienes la acción corrosiva del tiempo, en lugar de arruinarlos, parece pulirles el brillo. Catulo, Horacio, no valen hoy menos que en los días del Imperio Romano.

Así como hay libros que iluminan, hay otros que adormecen. ¿De qué tipo de obras preferirías que los jóvenes se mantuvieran lejos, y por qué?

De las mías, que les inspirarían sueños inconvenientes.

Después de tantos años de escritura, de viajes, de heridas y resurrecciones, ¿qué lugar ocupa hoy la poesía en tu vida? ¿Sigue siendo un oficio o se ha convertido en una forma de oración?

La poesía ocupa todo mi espacio-tiempo. No estoy siempre consciente de ello. Basta dirigirme completo a un objeto, a un suceso cualquiera; basta incoar un sueño impropio, alarmarme por una pesadilla, percibir una injuria, ser embaucado por las alucinaciones de la loca esperanza; basta ser arrebatado por un fenómeno de la permanencia para que surja, como de una lámpara, el genio de la poesía —es decir, su prodigio. La poesía está al acecho siempre. Esto, para mí, no es un oficio, nunca lo fue ni lo será. Es la respiración íntima del ser. No soy un escritor profesional.

Si tuvieras que dejar una sola frase para definir quién es Leo Castillo —más allá del poeta, del cronista, del hombre que sobrevivió a su propio viento—, ¿cuál sería?

Un epitafio que diga: “Aquí yace el pequeño poeta Leo Castillo. No lo mató el tiempo, lo mató la belleza.”